「知能は遺伝する」と聞けば、人々はどのような反応を見せるだろうか。多くは「差別的だ」と怒りを覚えるはずだ。なぜなら、知能が遺伝するというなら、「人種によって知能に違いがある」という結論につながるからだ。それを差別だと言いたい気持ちはわかるが、残念ながらこれは根拠(エビデンス)にもとづいた事実である。

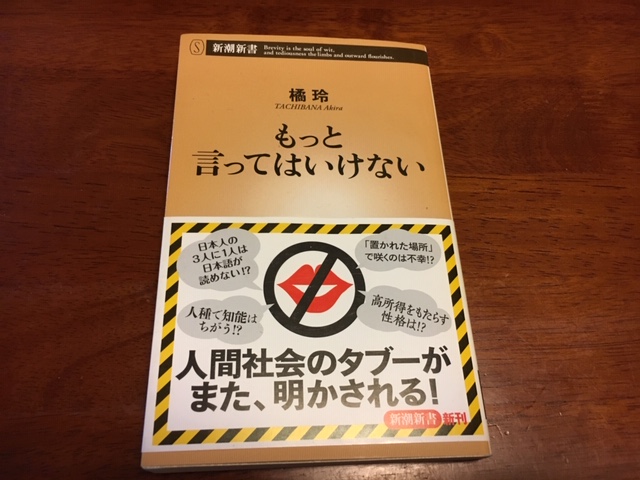

本書『もっと言ってはいけない』は、多くの人にとって不快な事実を突きつける。だが、どれだけ受け入れがたいことであっても、しっかりした根拠と論拠のある説を「聞きたくないから」という理由で否定するべきではない。現実を見ないまま、世の中を良くすることはできないからだ。

著者が示す事実や仮設はいくつもあるが、その主張は一貫している。現代社会が「知識社会」であるということだ。知識社会とは、知能によって人々の格差が生まれる社会である。知識社会ではどれだけ多くの情報を扱い、上手に物事を考えられるかどうかが、人々の立場を決める。今、世界はそうした社会が広がり、知識あるものが支配するようになっているというのだ。

これは多くの人にとって実感があるのではないか。世の中で大成するのは、賢く立ち回る人たちばかりだ。専門的な知識を持つ人やお金の扱いが上手い人、たくさんの情報を持っている人が勝ち組になっていく。最近ではスポーツさえ、精神論や根性論ではなく、科学的な分析を重要視するようになりつつある。

知識社会は、人間の歴史を見れば、素晴らしいものに映る。生まれによってすべてが決まる身分社会と比べるなら、知識量や知能によって立場が決まる知識社会はより平等なものに感じるだろう。しかし、それは大きな誤解なのだ。なぜなら、「知能は遺伝する」からである。

知能が遺伝に大きく影響されるという事実は、行動遺伝学の実験を通じて実証されている。知能だけではなく、統合失調症やADHDなどの精神疾患も遺伝が多大な影響を及ぼす。そうだとすれば、知識社会は本当に平等だろうか。

「遺伝の影響を受ける」とは、言い換えれば「生まれ持ったもの」ということだ。知能が生まれ持ったものだとすれば、知能を評価基準とする知識社会は平等ではない。「生まれ持ったもの」がその人の社会的立場を決めるのは、階級社会と何も変わらないからだ。

ただし、「知能は遺伝する」というのは、すべてが遺伝子によって決められるという意味ではない。行動遺伝学では、「人の知能はおよそ80%が遺伝によるもの」とされている。残り2割は、成長過程で外部から受ける刺激などが影響するという。そういう意味では、知識社会は身分社会よりも、幾分かはマシなのだろう。しかしながら、遺伝だけが知能を決める要素ではないが、一般的に考えられている以上に遺伝の影響は大きいのだ。知識社会は、一般に言われるほど平等でも公平でもない。

この事実を「差別的だ」「ひどいことを言うな」と怒る人もいるだろう。しかし、実際は逆だ。この事実を知らないまま、あるいは隠したまま、「努力で状況は改善する」などと言うほうがよほど酷い話である。なぜなら、「本人の意思や頑張りでは変えられないものを責めている」からだ。

遺伝するものを変えることはできない。知能が遺伝に多分に影響されるなら、それを教育などで大幅に改善するというのは不可能だろう。幾分かの好転はあっても、すべてを覆すような変身はできない。親の教育が悪いわけでも、本人の努力が足りないわけでもないのだ。

本書は、人の持つ能力や特徴の多くが遺伝から大きな影響を受けるという衝撃的な事実を伝える。知能だけではなく、「日本人がお酒に弱い原因は下戸遺伝子」「東アジア系の遺伝子を持つ人の多くが内向的」といった、遺伝による人種間の差の存在を明らかにする。しかし繰り返しになるが、本書は差別を助長するつもりなどない。重要なのは、「人には与えられたものがたくさんある」ということだ。

「頑張ればどうにかなる」「努力すれば変われる」といった言葉は、ある種の人たちにとっては救いだろう。ところが、これほど残酷に人を傷つける言葉もない。なぜなら世の中には、「頑張ったけれど変われなかった人」がたくさんいるからだ。どうしても勉強が苦手だった人も、がむしゃらにトレーニングしてもアスリートになれなかった人も、どんなセミナーに通っても人見知りが治らなかった人もいるだろう。

そういう人たちにとって、「努力すれば何とかなる」という言葉は、「お前は努力が足りないだけだ」と言い放つのと同義だからだ。だが、実際には生まれ持った特性ゆえに、どうにもならないものがたくさんある。そのことを教えてくれるのが本書なのだ。

ただし、それは「すべては遺伝なのだから努力は無意味だ」という話でもない。本当に大切なのは、「自分の特性を知り、それに合わせて頑張ること」なのだ。自分にできることは何か、どんな特徴を持っているのかに応じて生き方を選んでよいのである。著者は本書の最後で、日本人を花に例えて「ひ弱なラン」だといっている。

ランは美しい花を咲かせるが、咲くためには特別に整った環境が必要な花だ。どこでも咲けるタンポポと違い、環境に大きく左右されるランは、日本人の特徴に似ている。だからこそ、「咲けるところに移るべきだ」というのである。つまり、「わたしとは何者なのか」を真剣に考えてこそ、幸せに咲ける場所を見つけられるというのだ。本書は、「自分を見つめる」ための手引きになる一冊だ。残酷に見える「現実」こそが、現代を悩みながら生きている人々の救いになるだろう。