人間は一人では生きていけない存在だ。社会のなかにあって、初めて生命を維持することができる。少なくとも、現代を生きる人々は、他人との関わりなしには生きることができない。だからこそ、「孤独」になることを避ける必要がある。孤独であることは、人間にとってあまりにも過酷であり、時には自ら命を絶つ原因になるという。「孤独死」という言葉が使われるようになって久しいが、「孤独=悪いこと」というイメージはもはや定式化しているだろう。しかし、本当にそうなのだろうか?

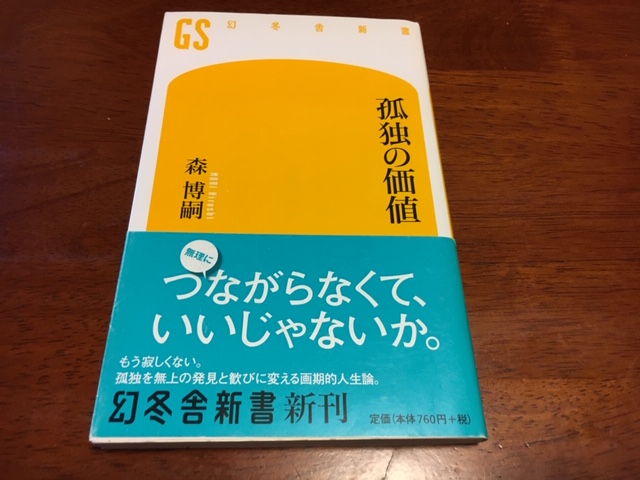

本書『孤独の価値』は「孤独」という状態について、一人のSF作家が真剣に思考を巡らせる内容になっている。あくまで一作家の経験と思考実験によるものであり、研究書のような客観的な証明はない。だが、その内容は極めて明快であり、自然とうなずいてしまうようなものだ。本書の構成は大きく分けると3つの要素からなる。1つ目は「孤独を感じる原因」であり、2つ目は「孤独の大切さ」、そして最後は「孤独の受け入れ方」だ。つまり、本書の主題は「孤独とはそう悪いものではない」というものである。

「人間は社会的な生き物だ。人との関わりを持たずに生きてはいけない。孤独とは、人間が生きるために必要な関係性が失われている状態であり、孤独にならないように努めるべきだ」こうした常識に対して、著者は異議を唱えているのである。

ただし、「人とのつながりは一切いらない」と言っているではない。人間として最低限必要になる社会性はあるし、まったく誰とも関わらないで生きられる人などいないと著者も認めている。本書で言う「孤独」とは、「無用な人間関係から離れた状態」あるいは「自らのことだけを考えられる状態」を指す。

人間は社会性を持つ存在であるために、「社会的でなければならない」という暗黙のルールを与えられている。他人と上手に付き合うことを求められ、組織やグループの雰囲気に合わせることを強要されるのだ。それはたしかに必要なことだろう。多くの人が力を合わせ、協力し合うことで人間は繁栄してきた。自分にはできないことも、ほかの誰かができるからこそ、問題やトラブルを解決できるのである。つまり、人が「孤独」を避けるのは「生きるため」である。人類が生き延びるためには、社会性を身に付け、孤独にならないようにすることが重要なのだ。

だが、現代社会において、「孤独」がそのまま生命の危機につながる場面があるだろうか。狩猟を行っていた時代のように、群れから離れたからといって獣に襲われることはない。食糧不足の時代のように、仲間外れにされたからといって即座に飢えるということもない。そうであるにもかかわらず、人々が「孤独」に抱く忌避の感情は薄れないままである。

本書では、その原因を探るうえで「寂しさ」に焦点を当てる。「寂しい」と感じる気持ちはどこから来るのか。1つは「認められていない」という感覚だろう。人とのつながりがないということは、「誰からも認めてもらえない」ことと同義だ。もし他人から認められるような素晴らしい人物なら、本人の意思に関係なく人が寄ってくるはずである。「孤独」とはすなわち「社会的に価値がない」とみなされている証左なのだ。

しかし、著者はそうした考えについても疑問を呈する。なぜなら、歴史上において、何らかの偉業を成す人の多くは「孤独」だったからだ。たとえば、現代においては高い評価を得ている学者というのは、本人たちが生きる時代において「孤独」だった。彼らの主張はおおよそその時代には受け入れがたいものであり、「異端者」として蔑まれることさえあった。だが、彼らが「孤独」だったからといって、「社会にとって無価値だった」わけではない。むしろ、そうした「孤独な学者」が人類にもたらした恩恵は、計り知れないものだろう。

学者だけではない。偉大なる芸術家も賞賛される為政者も、およそ孤独な生き方をしている。ほかの人からは理解されず、自分だけの悩みや苦しみのなかに身を置いた人々こそ、歴史に名を残してきたのだ。そして、そうした人々の多くが、「人類・社会のために行動していたわけではない」と著者は言う。彼らが孤独のなかで努力をしたのは、「それが楽しかったからだ」というのだ。

本書の著者は、SF作家になる以前、研究者として大学に勤めていた。そうした経験から、孤独な研究に没頭する人の心には、「楽しい」「おもしろい」という感情が不可欠だという。「孤独な人は価値がない」「孤独になれば不幸だ」という価値観を否定するのは、そうした研究者としての視点があるからだろう。

ところが、こうなると次の疑問が浮かんでくる。実際に「孤独」である人たちは、それを悪いことだと考えないとすれば、「どうして孤独は悪いものだと考えるのか」である。その原因は、社会のなかにあると著者はいう。

世の中には、孤独は逆に置かれるものを賞賛するものに溢れている。「家族」「友人」「恋人」「仲間」など、誰かと関係を結ぶことを素晴らしいとするものが山ほどあるのだ。こうしたものに触れ続けた人々は、「孤独」を恐れるようになる。世間において価値あるとされるものを持たない人間になることを避けようとするからだ。つまり、孤独とは一種の「刷り込み」である。

本書は、「孤独」であることを他人に押しつける本ではない。孤独を嫌う気持ちが悪いというのでもない。ただ、「どうして孤独を悪者にするのか」を考えてみるべきだと言っているのである。

人は反射的に「孤独になりたくない」と思う。それは一種の生存本能であり、社会のなかで生きる人間にとっては至極当然の感情でもある。だが、「本能のままに生きる」ことを否定してきたのも人間なのだ。理性により団結し、理性により蓄えを作り、理性により法を敷いたのである。社会とは、人が理性を獲得したからこそ成り立っている。そうであるにもかかわらず、どうして「孤独を嫌う本能」に対して理性を働かせないのか。それが、本書の命題だ。

「孤独にも良い面があるかもしれない」「孤独でも幸せに生きる方法があるのではないか」「孤独から得られるものは何だろう」という思考こそ、著者が読者に望むものである。もし孤独のなかに何らかの価値を見出すことができれば、独りでいることを恐れたり怖がったりせずに済むかもしれない。これまで自分が理由もわからずに避けてきた孤独に、新しい可能性を見出せるかもしれない。本書は、孤独のなかにしかない幸福――すなわち自由を探求する本である。なかなかに哲学的な命題だが、わかりやすい言葉で丁寧に書かれた本書を読めば、孤独の価値を考える思考の旅の一助となるだろう。